8月26日早晨,艺术出版中心党支部随出版社党总支开展了一次为期两天的红色之旅。赴东至县木塔乡木塔红军纪念馆、红军旧址、邓稼先故居等地的主题党日活动。

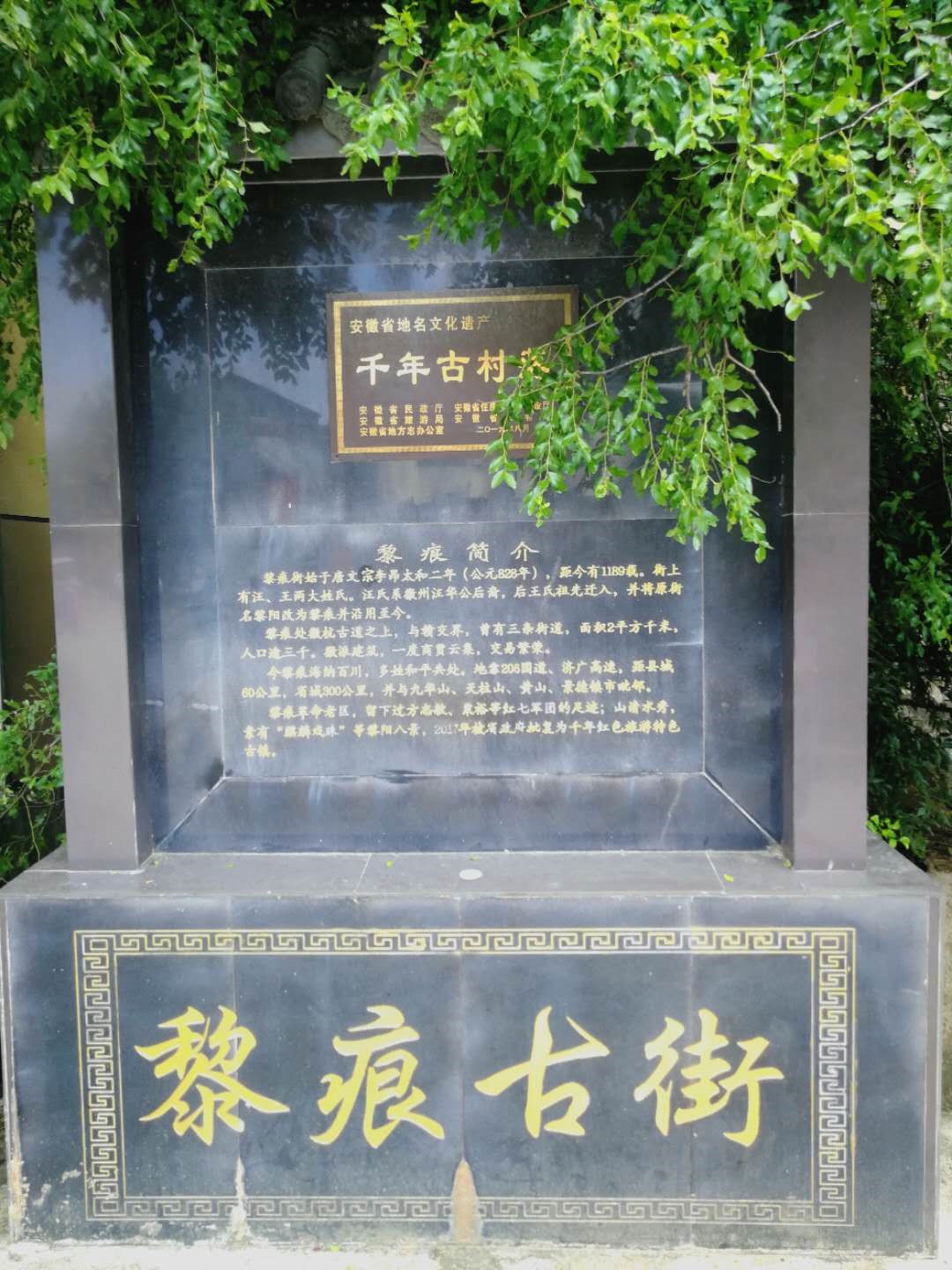

东至县木塔乡,黎痕(街),即利安,又名黎浑。既是东至县的千年古村,又是革命老区,是具有传奇色彩的红色圣地之一。上世纪三十年代初,为皖赣特委所在地,中共秋浦县委驻地之一,红七军团北上抗日先遣队重要驻地和集结地,现为木塔乡荣兴村村址。

支部全体党员先后参观了黎痕古街、烈士陵园。烈士陵园新街中心的铁坞山山坡上,傍利安初级中学,现列为木塔乡爱国教育基地。纪念碑镌刻有名姓的烈士46位,另注有无名烈士合葬。其东一座青冢竖初葬时一块普通小石牌,手工凿就的烈士墓志上书“因以光荣身殁,事碛昭昭,伟哉。”岁月沧桑,不能冲淡这里浓墨重彩的一笔。参观后,支部全体党员在烈士陵园合影留念。

随后,参观了木塔红军纪念馆,通过解说,大家感受到红军的英勇顽强和丰功伟绩。赞颂红军铁的纪律,烈士坚贞不屈、气贯长虹。如奇袭苏村打土豪、鏖战大板奏凯、声东击西避实击虚保护无线电台、曹光前的大智大勇、“双枪老太婆式”的女英雄,帮助伤员逃离虎口等,一个个惊心动魄的故事。口口相传,代代相传。

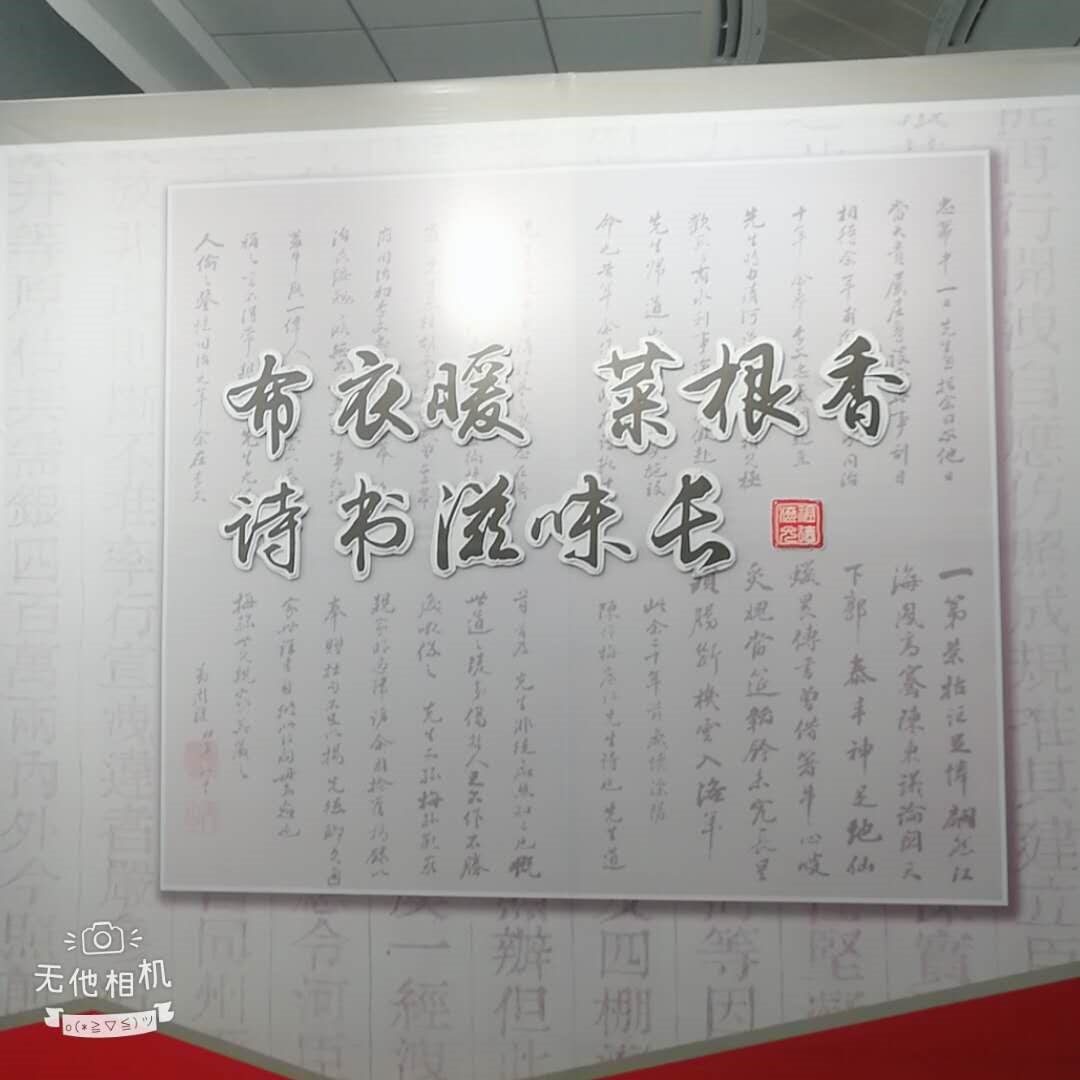

为深入贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要讲话精神,弘扬中华优秀传统文化和传统美德,引领家庭成员传承良好家风,8月27日随出版社党总支参观了周氏家风馆。该展馆面积约为120平方米,2016年9月,东至县在“东至周氏文化研究会”的基础上,历时三年挖掘、整理的周氏家风文化成果,在市民文化中心设立周氏家风馆,向民众宣传弘扬周氏《六世书香·百年家风》文化,把好家风“立起来、亮出来、传开来”,倡导全社会“注重家庭、注重家教、注重家风”,发挥家庭的社会功能、文明作用,推进全县精神文明建设。整个展馆以《六世书香·百年家风》为主题,对源自东至县的周氏家族人物、社会贡献、家风文化传承弘扬等几个方面作了较为全面的介绍。

东至周氏家族的崛起源于从‘田间崛起’的周馥,家族的文化影响力则通过辈出的人才来显现。从清末到二十世纪前数十年间,周氏家族人才之兴旺令人瞩目。周馥家族得以‘绵绵瓜瓞’地传承,家风家训的教化作用相当重要。”

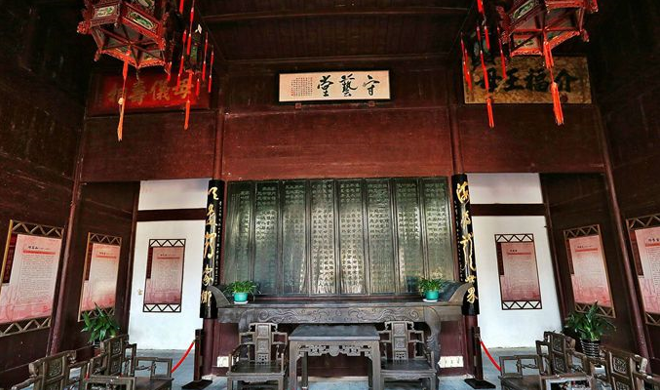

周氏家风展馆分为三部分:第一部分是家族人物、专家点评、家风精髓、家风底色、家族品格、家规家训、诚惠桑梓、传承弘扬等。第二部分是视频资料,主要内容包括《安徽池州东至周氏:六世书香·百年家风》,以及大型情景剧《百年家风》、舞台剧配乐诗朗诵《历史的遐想》等专题影像资料;第三部分是展柜陈列,周氏家族部分著作和可移动文物,以及与这个家族有关的研究成果。随后,驱车前往安庆市邓稼先故居。邓稼先故居主题建筑名为铁砚山房,原本为清代书法篆刻艺术大家邓石如(邓稼先六世祖)故居,因邓石时任两湖总督毕源所赠铁砚而得名,至今已有百余年历史,并被载入《中国名胜词典》。

铁砚山房为四进穿斗式瓦房,层层进入内容各不相同。第一进为门厅,第二进为“守艺堂”正厅,第三进为“燕誉居”,第四进主要功能为仓库。房间布局最大程度地展现了邓稼先与其家人曾经的日常生活,尤其是邓稼先省钱用过的衣物、鞋帽、书籍等都是其妻子许鹿希和邓志平等亲属所赠,床铺、立柜、座椅、墙体等都带有很强的岁月感。

回望邓老一生的峥嵘岁月,一定绕不开这几个词语:奉献、坚持、爱国。1950年,只有26岁的邓稼先用一年多的时间完成了四年博士学位,人称“娃娃博士”。学业结束后,美国政府试图用优越的工作环境和科研条件让他留在美国,但想到身后的祖国至今仍然陷入水深火热中,他毫不犹豫放弃轻而易举便能得到的金钱和地位,只身回到祖国投身科研事业中。由于常年劳累奋战第一线,晚年的邓稼先积劳成疾,即使在弥留之际仍然挂念着祖国的科学事业,与于敏合著了一份关于中国核武器发展的建议书,用一腔热血助力中国科学发展。

邓氏家族“潜德不耀”的人品和“学行笃实”的学业潜移默化中对对当地文化氛围产生重要作用,其家乡五横乡被誉为“文化之乡”、“水墨五横”。故居院落内杨柳青青,绿树成荫,三两只鸟儿在空中盘旋,吟唱赞美着院落主人的美好品质。

通过这次参观学习,使我们更加深入地认识到革命先辈为中国革命解放事业艰苦卓绝、不懈奋斗的光辉历程,也被革命先辈英勇不屈、吃苦耐劳、坚持不懈的革命精神所震撼和感染。我们将秉持革命先驱的革命精神,在工作中继续发扬和传承。为出版社的繁荣发展贡献自己的力量!(文/图 时鲁/审核 王磊)